【3分解説】「地域共創プラットフォーム」の概要

地域共創プラットフォームとは

地域共創プラットフォームとは、地方自治体や地域企業が参画して官民連携で構築する、データ連携やサービス提供の基盤となるデジタルプラットフォームです。地域のデジタルトランスフォーメーション(DX)の手法として注目されています。

地域共創プラットフォーム活用イメージ

地域共創プラットフォームを導入・運用することで、市民が承諾(オプトイン)した生活者データを利活用することができるようになります。

生活者個人に地域IDを割り当て、行政、メディア、交通、金融、小売り、エネルギーといったさまざまなサービスで得られた情報を統合することにより、生活者データを起点とした地域課題に即したサービスを提供することができます。

既にさまざまな自治体で地域通貨決済や、防災・地域の情報発信等のサービスを提供開始しています。

地域共創プラットフォームが注目される背景

多くの地域で人口減少や高齢化により地域経済が縮小、活力喪失傾向が見られる一方、デジタル技術の進展により、生活者と双方向に繋がる環境が整っています。このような環境変化の下、デジタルを活用し地域活性の取り組みが各地で行われています。

地域共創プラットフォームとスマートシティの異なるアプローチ

スマートシティとのアプローチの違い

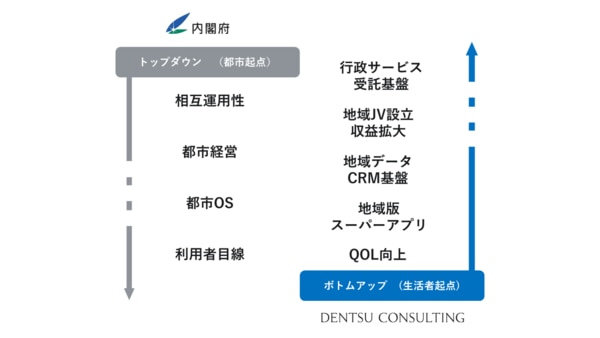

政府が掲げる「Society 5.0」や「デジタル田園都市国家構想」といったスマートシティ実現に向けた国による“トップダウンアプローチ”に対して、地域共創プラットフォームは民間企業が連携した「地域版スーパーアプリ構想」の具体化と持続的な運営体制構築による“ボトムアップアプローチ”で取り組みを進めていきます。

また、スマートシティの取り組みは非個人情報であるオープンデータ(観光動態、モバイル統計、降雨・降雪量、道路の渋滞情報、ドローンによるインフラ管理情報等)を起点としているのに対し、地域共創プラットフォームでは生活者IDと紐づけた1stパーティデータを起点としていることも大きな違いです。

地域共創プラットフォームと都市OS

スマートシティ実現に向けたトップダウンの取り組みでは都市OSの導入を中心施策とする例が見られますが、ボトムアップによる地域共創プラットフォームでは、複数の民間事業者主導によるJV(ジョイントベンチャー)の設立と、地域版スーパーアプリの構築によって実現いたします。

都市OSの導入では、「CIVILIOS」等のソリューションの中から、地域課題解決や構想実現に最適な都市OSを選択し、設計することが重要である一方、地域版スーパーアプリの活用ではデータ収集やサービス提供は生活者を起点に設計されます。

※都市OS(オペレーティングシステム)…地域における交通機関、医療、教育といった分野をまたがったあらゆるデータを集積・分析し、自治体や企業が横断的に活用し様々なサービスを提供する基盤となるプラットフォーム

【参考】電通総研「都市OSソリューション “CIVILIOS” 」

「地方創生」と「地域共創」の違いについて詳しくはこちら >>

地域共創とは?地方創生との違いと電通コンサルティングの取り組み